З.И. ГЛЯДЕШКИНА

ЛАДЫ ЯВОРСКОГО И ИХ ПРОЯВЛЕНИЕ В МУЗЫКАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

Деятельность Б.

Яворского, как уже отмечалось, богата и разнообразна. Развертываясь на протяжении

почти что полувека, она охватывала все области музыкальной науки: теоретическую гармонию, историю музыки, музыкальную

эстетику и социологию. Сам он, однако, никогда не разграничивал своей

исследовательской работы, считая, что всё это – различные стороны

музыкально-исторического процесса. В своей теории он стремился

к осознанию целостного восприятия не только самого музыкального произведения,

но и условий его бытования. Яворский пытался позвать законы музыкального

мышления в единстве с явлениями исторического, общекультурного, эстетического

порядка.

Предпосылкой

создания теории Яворским явилась новая современная ему музыкальная практика

конца XIX - начала XX века, прежде всего сочинения Скрябина, позднего

Римского-Корсакова, Листа, Вагнера, а также

музыка композиторов, подготовивших расцвет гармонии на рубеже XIX и XX веков -

Бетховена, Шопена, Бородина. Значительное место в его исследованиях занимала народная музыка.

Вся эта богатая

музыкальная практика изучалась им под единым углом зрения: во всех своих

трудах Яворский касался проблемы ладогармонической

неустойчивости и устойчивости. Эта проблема рассматривалась им как

основа творческого процесса вообще (и при создании музыкального произведения, и

при его исполнении, и при его восприятии) и трактовалась как одна из причин

существования музыкального искусства во всех его проявлениях.

Теория Яворского дает много ценных обобщений в области гармонии рубежа XIX

и XX веков:

18

1)

в ней впервые зафиксировано

резкое увеличение роли неустоев в гармонической движении;

2)

отмечено

перерождение основного качества тоники – устойчивости, превращение ее в

относительный устой, в своеобразную неустойчивую опору;

3)

рассмотрены новые

виды ледообразований;

4)

сделана попытка

новой классификации аккордов;

5)

поднята проблема

гармонической устойчивости и неустойчивости целого произведения.

Теория Яворского имеет

много и других достоинств, более частных, например, в разработке

проблем интонации. Интонация рассматривалась Яворским как проявление ладовых тяготений, обуславливающих

структуру лада и представляющих собой в конечном счете функцию общественной

жизни. Интонация, по мнению Яворского, социально

обусловлена.

Яворский создал много терминов, которые вошли в обиход (ладотональность,

сопоставление с результатом, отклонение в третьей четверти). Однако в теории

Яворского немало и ошибочных представлений.

Основные же достоинства его системы заключаются именно в анализе структуры

ледообразований, внутренней ладовой организации музыкального произведения и

музыкально-исторического процесса, а также в том, что он проводил аналогии в развитии различных видов искусств. Именно

здесь Яворский увидел многое, скрытое от глаз его современников и оцененное

лишь спустя несколько десятилетий. В то же время научная

база, привлеченная Яворским для обоснования своих наблюдений, явно недостаточна. В какой-то мере это связано с

уровнем развития науки и философии того времени. Его обращения к психологии и

даже физиологии для обоснования ведущей роли тритона

в организации музыкальной ткани бесспорно должны иметь значительно более четкую

систему обоснований. Философские ориентиры Яворского, опирающиеся на

диалектико-материалистический метод, имели слишком много выходов в область вульгарного социологизма.

В своих анализах

музыки Яворский исходил из заранее разработанной им

схемы лада, стремился "втиснуть" в нее музыкальную ткань, допуская

при этом немало натяжек, расхождений с общепринятой трактовкой, которые

он сам объяснял как ошибки либо со стороны композитора, либо со стороны других

теоретиков.

Недостатком теории

Яворского в области музыки послужило то, что в основу своей стройной системы он

взял положение, которое само нуждается в доказательствах и до сих пор еще не

получило

19

научного подтверждения. Это мысль о врожденном для человека восприятии неустойчивости

тритона, о действии тритона на уровне первой сигнальной системы. Ни

самим Яворским, ни его учениками впоследствии не было приведено веских

аргументов, доказывающих это положение.

Мы не ставим во главу

нашего исследования критику научных и философских обоснований системы

Яворского. Наша цель – показать то позитивное, что дает теория Яворского в

области лада и конструкции музыкального произведения.

Ладовые структуры. Яворским было положено начало

нового понимания природы лада: если раньше в музыковедении обоснование

лада строилось на данных либо математики (Царлино, отчасти Рамо), либо физики

(Рамо, Риман), то Яворский искал пути обоснования

ладового единства звуков в природе человеческого мышления, рассмотренной в единстве физиологических и социальных

факторов. В докладе на конференции по ладовому ритму в 1930 году

Яворский дал такое определение лада: "Лад есть организация звукового мышления.

Эта организация обусловлена схемой того общественного

процесса, который вызывает целеустремленность мышления" (14).

В определении лада

Яворский не ограничивал структуру раз и навсегда взятыми формулами, напротив, в

самом определении лада он закладывал возможности для бесконечно разнообразных

форм его проявления. Впервые в русском теоретическом музыкознании Яворский

высказал мысль, что тональность есть высотное

положение лада и формы ладотональной

организации музыки могут быть чрезвычайно разнообразны [1].

Яворский полагал, что музыке как явлению социальной

жизни присуща ладовая природа вообще. Предшественником Яворского может

считаться бельгийский музыковед Фетис, предложивший теорию четырех эпох

гармонического мышления, различных проявлений ладового принципа. Однако мысли

Яворского вполне оригинальны и развиты в стройную самостоятельную систему.

Яворский считал, что различные лады суть различные возможности мышления,

определяемые в конечном счете "схемой общественного процесса", то

есть специфические формы ладового мышления социально обусловлены. При этом

Яворский стремился найти во всех ладах некую общую, единую рабочую пружину,

обеспечивающую

20

некоторые исходные, первичные

предпосылки музыкального мышления.

Такую первопричину он находил в единстве тритона и его разрешения,

которое, по его мнению, олицетворяет борьбу и единство

неустойчивости и устойчивости.

Именно этот принцип

формирования лада на основе соотношения неустойчивости и устойчивости Яворский пытался увязать с некоторыми основными предпосылками

человеческого мышления. Началом мышления он считал состояние некоторой

психической неустойчивости, вызывающей потребность дальнейшего развития мысли.

В своей неопубликованной работе "Конструкция" Яворский писал: "Неустойчивость как начало мышления" (12).

Ощущение неустойчивости

тритона Яворский считал врожденным для человека. В книге "Творческое мышление русских композиторов"

Яворский писал о шести воспринимающих объективную действительность чувственных

органах человека (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус, ощущение равновесия).

Яворский связывал ощущение неустойчивости тритона с

законом всемирного тяготения. С этих позиций он дал новую классификацию интервалов, деление интервалов на консонансы

и диссонансы, по его мнению, устарело и потеряло свое значение с тех пор, как

человечество осознало законы ладового ритма. С этого времени интервалы следует делить на неустойчивые (тритоны) и

безразличные (все остальные). За единицу

измерения интервалов принимается полутон в связи с чем тритон в системе

Яворского имеет и другое название "шестиполутоновое отношение".

Интерес к

тритону возник у Яворского под влиянием Фетиса. Яворский писал, что еще в 90-е годы XIX века Пухальский, директор

Киевского музыкального училища, сообщил ему утверждение Фетиса о том, что модуляция

происходит лишь после появления шести полутонов к одному из звуков тонического

трезвучия [2]. У

Яворского же тритон является основой музыкальной системы.

Таким образом,

Яворский в основу своей системы положил не аккорд, что

было характерно после Рамо, а интервал. Однако этот

21

интервал рассматривался

Яворским a priori как обладающий ладогармоническим качеством неустойчивости. Музыкально-теоретические системы до Рамо, также

используя интервалы в качестве слагаемых для получения трезвучий и септаккордов,

ориентировались лишь на количественную характеристику интервалов, выраженную

при помощи математических исчислений и дополненную наблюдениями в области

физики звука. Категории устойчивости и неустойчивости не были в центре

внимания музыковедения того времени. Поэтому можно говорить лишь о чисто

внешнем сходстве предпосылок доклассической школы и теории Яворского. Они

различаются по существу.

Тритон и

его симметричное разрешение в теории Яворского образует единичную систему. Это

- первичная форма ладообразования,

олицетворяющая единство неустоя и устоя, тяготения и разрешения.

С. Протопопов дал

следующее определение термину "разрешение": "Переход из

состояния неустойчивости - упора в

состояние устойчивости - опоры называется

разрешением, в результате которого в органе слуха возникает состояние покоя,

устойчивости, равновесия" (27, ч. 1, с. 14). Это

определение применяется не только в отношении интервалов, ладов, но и, как мы

увидим в дальнейшем, целых произведений.

Устоем

единичной системы является большая терция;

ее неустой Яворский назвал доминантой (см. пример № 1)[3].

Двойная

система образуется от соединения двух единичных систем, находящихся в полутоновом отношении. Ее устоем

является малая терция (см. пример № 2).

Эти две единичные системы рассматриваются как некое

единство. Два их звука (d и а) неустойчивы, два (dis равный

es и gis равный as)

обладают переменностью (в одной единичной системе выступают как устой, а в

другой - как неустой). Два звука (е и

g) - устои двойной системы. Неустой

двойной системы Яворский называет субдоминантой.

22

В формировании лада

Яворский использовал также дважды систему,

которая получается от двойного симметричного разрешения тритона (см. пример №

3) [4].

В основе лада

у Яворского - соотношение неуcтоев и устоев, то еcть соотношение зависимостей по

сути - функциональный принцип. Однако Яворский всячески подчеркивал независимость своей теории и трактовки термина

"функция" от функциональной школы Римана. В работе "Сюиты Баха

для клавира"(10, с. 33) Яворский определяет функциональность

как "принцип конструктивного развития и сочленения направления действия

энергии". Далее (c. 47) в примечаниях С. Протопопова прямо

говорится о "функциональности ладовых моментов мажора и минора - Т , S , D)". Тем не менее наиболее

употребительным термином в определении внутриладовых отношений в теории

Яворского является "момент" [5].

Момент, по определению С. Протопопова, есть изложение "одной части

системного (ладового) тяготения" (27, с. 70). Устойчивый

момент - это тоника, неустойчивые - доминанта, субдоминанта, соединенный

момент - объединение доминанты и субдоминанты. Понятие

"функциональность" чаще используется для характеристики борьбы

энергий в масштабах целого произведения. Из соединения системы Яворский конструировал

лады разнообразного строения.

Таким образом, он

исходил в своей теории не из обобщения явлений музыкальной практики, а из

развития исходного теоретического тезиса (особой роли тритона в

ладообразовании, а далее - и в формообразовании) и выявления способов его

бытования в музыке. На этом пути логических рассуждений в теории Яворского

наблюдаются как и отдельные неудачи, натяжки, так и творческие находки,

убедительные способы классификации гармонических явлений. Например, Яворский

говорил о "чисто механической теории семиступенной гаммы" и в

противовес ей предлагал свою схему мажора, полученную из соединения единичной и

двойной системы (см. пример № 4).

23

Нет необходимости доказывать искусственность такого звукоряда, не отвечающего

художественной практике в ее историческом развитии. Теория

классических ладов мажора и минора, несмотря на множество описанных Яворским

звукорядных форм, представляет собой одно из наиболее уязвимых звеньев этой

системы. Зато лады более сложного строения, характерные для музыки конца

XIX - начала XX веков, находят подтверждение в теории Яворского.

Все лады Яворский

делил на две большие группы: простые лады и дважды-лады.

ПРОСТЫЕ ЛАДЫ

Простые лады образуются

на основе соединения единичных и двойных, то есть простых систем. При этом

Яворский различал три случая: 1) соединение одних единичных систем; 2)

единичных систем с двойными; 3) соединение одних двойных систем.

Простые лады

различаются по двум признакам: 1) наличие или отсутствие тритона к устойчивым

звукам; 2) наличие или отсутствие переменности (напомним, что переменностью

обладает звук, который в одной системе является устоем, а в другой - неустоем).

Яворский различает

четыре группы ладов:

I. Устойчивые лады.

Они характеризуются отсутствием тритона к устойчивым звукам и отсутствием

переменности. Это увеличенный и цепной лады, образованные только из единичных

систем, мажор и минор, в основе которых есть единичная и двойная системы.

Увеличенный лад образуется из соединения трех единичных систем. Его устой -

увеличенное трезвучие (см. пример № 5).

Цепной лад

рассматривается как соединение двух единичных систем на расстоянии трех

полутонов друг от друга (см. пример № 6).

Приведем схему минора (см.

пример № 7).

24

И здесь структура лада никак не

связывается с ее типичным звукорядом, формировавшимся в течение столетий в

народной и профессиональной музыке. Для объяснения простейших минорных построений

Яворскому приходилось идти на весьма пространные и не всегда убедительные

рассуждения.

2. Лады переменные

характеризуются отсутствием тритона к устойчивым звукам и наличием

переменности. Это переменный мажор и минор (см. пример № 8).

3. Неустойчивые лады

имеют тритон к устойчивым звукам, но не обладают переменностью. Это уменьшенный

лад, X-цепной лад, Y-цепной

лад, Z-цепной лад. Приведем схему уменьшенного и X-цепного ладов (см. пример № 9).

4. Сложно

переменно-неустойчивые лады обладают и тритоном к устойчивым звукам, и

переменностью. Эту группу ладов сам Яворский не описал достаточно подробно.

ДВАЖДЫ-ЛАДЫ

Дважды-лады Яворский

образовывал из соединения дважды-систем. В этой связи он ввел понятие

дважды-тоника, дважды-доминанта, дважды-субдоминанта. Дважды тоника лишь

относительно устойчива, поскольку между ее тонами и к ее тонам существуют

шестиполутоновые

25

отношения. Указание на возможность

существования диссонирующей тоники, выполняющей функции относительного устоя,

сформулированное Яворским в начале XX века, свидетельствует о важных

прогрессивных чертах его системы, опередившей европейское музыкознание на

несколько десятилетий.

Приведем схемы

дважды-увеличенного (см. пример № 10), дважды-уменьшенного (см. пример № 11) и

дважды-цепного (см. пример № 12) ладов:

Как видим, в большинстве

случаев ладовые моменты представлены звукорядами, а не интервалами или

аккордами. При этом тоновый звукоряд выступает и как устой, и как неустой

дважды-увеличенного лада, гамма тон - полутон - как неустой дважды-уменьшенного

и как устой дважды-цепного лада, уменьшенный септаккорд как устой

дважды-уменьшенного и неустой дважды-цепного лада. Дважды-уменьшенный и

дважды-цепной лады можно рассматривать как взаимно обратимые.

26

С. Протопопов в книге

"Элементы строения музыкальной речи", написанной под редакцией Б.

Яворского, рассматривал проявление ладов Яворского в музыкальной литературе

(27, ч. П). Увеличенный лад он находил в мазурке Шопена соч. 24 № 4, последние

10 тактов, (27,ч.П, с.112) в "Сказке о царе Салтане"

Римского-Корсакова в ц. 112, шесть тактов (с. 127), в другой отрывке из II действия

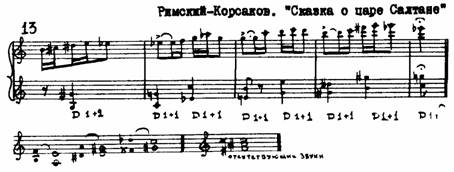

этого же сочинения - два такта, начиная с 18-го, ц. 125 (27, ч. II, с. 11З). Приведем последний из указанных образцов

(см. пример № 13).

Протопопов дал подробный анализ этих

примеров. В примере № 13 метрической долей он считает e, поэтому каждый аккорд в его анализе представлен как

сумма двух единиц (кроме первого и последнего). При этом Протопопов совершенно

произвольно разбивал гармонию в каждом из тактов пополам, учитывая лишь

вводнотоновые отношения, существующие на грани тактов. Его схема лада недостаточно

полно отражает сущность затронутых явлений уже хотя бы потому, что она

ориентирована на большие терции на звуках с, е, gis , хотя в тексте у Римского-Корсакова терции малые. Вывод

Протопопова таков: "Схема ладового ритма состоит из периодичности четырех

оборотов, изложенных доминантами различных групп" (27, с. 114). Этот вывод

никак не согласуется с нашим восприятием, в основе которого - чередование

четырех минорных трезвучий, данных в восходящем движении по большим терциям.

Однако движение основных тонов по увеличенному трезвучию вызывает аналогии с

описанным выше увеличенным ладом.

Дважды-увеличенный лад

Протопопов находит у Скрябина в пьесе соч. 52, № 2 (27, ч. 11, с. 147),

дважды-цепной - соч. 74 № 3 (27, ч. 11, с. 141), уменьшенный - в этюде соч. 8 №

8; четыре такта, начиная с восьмого (27, ч. 11, с. 117).

27

В анализах

С.Протопопова часто бывают большие натяжки, что приводит к противоречию с

обычным восприятием музыки. Так, полный мажор Протопопов усматривает в мазурке

Шопена соч. 67 № 4, первые восемь тактов (27, ч. II, с. 119). Хотя эта музыка звучит в a-moll, Протопопов приводит схему лада, согласно которой указанный

отрывок отвечает признакам C-dur, поскольку в

указанном отрывке отсутствуют звуки fis –ais - eis. Полный

минор Протопопов видит в мазурке Шопена соч. 7, № 4, четыре первых такта (27,

с. 125). Тональность этого построения, согласно Яворскому, не As-dur, а f-moll, так как в

звукоряде нет h – d - fis (см. пример №

14). Шопен.

В этом примере следует обратить внимание на свободную

расстановку лиг и тактовых черт, которые призваны помочь выявлению особенностей

ладотональной организации.

Таким образом, в обеих

мазурках Шопена тоническое трезвучие определяется по принципу отсутствия в

построении тонов, образующих шестиполутоновые отношения к устою. Важная роль

принадлежит также мелодическим сопряжениям устойчивых и неустойчивых

интонаций. Определение тональности по Яворскому резко отличается от

общепринятых трактовок и не всегда представляется достаточно убедительным.

Схематизм, присущий

иногда теории Яворского, очень ярко проявился в анализе отрывка из

"Псалма" № 129 Листа (27, ч. II, c. 115).

Яворский определяет лад как уменьшенный с тоникой h – d - f, хотя и сама тоника, и сопряженные с нею звуки взяты

совершенно произвольно.

В то же время в книге

немало примеров, в которых мы находим

28

полное соответствие между музыкальной

литературой и теорией Яворского, например, анализ переменного лада в песне

"Уродилася коледа" (27, с. 27; см. пример № 15).

Увеличенный лад

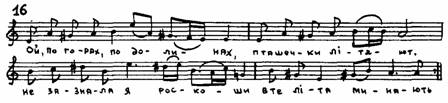

Протопопов слышал в песне "Ой, по горах, по долинах" из сборника: М.

Лысенко (27, ч. II, с. 37; см. пример № 16).

Хотя предложенная им схема

недостаточно полно отражает структуру напева и в чем-то представляется

"притянутой за уши", ходы мелодии по увеличенному трезвучию в

какой-то мере обрисовывают контуры описанного выше увеличенного лада,

проявляющегося, в данном случае, на фоне a-moll.

В музыковедческих

трудах, вышедших в нашей стране в 30-е - отчасти 50-е годы, сложилась

своеобразная интерпретация ладовой системы Яворского (работы А. Альшванга, Ю.

Кремлева, И. Мартынова и многих других авторов, посвященные музыке Дебюсси,

Равеля, Римского-Корсакова, Скрябина). Хотя в них мы не найдем такого скрупулезного

анализа устойчивых и неустойчивых интонаций, которые часто присутствовали в

работах Б. Яворского и С. Протопопова, структура ладозвукорядов обнаруживается

с большой точностью. Сложилась традиция рассматривать целотоновость как

увеличенный лад, гамму тон-полутон как уменьшенный, последование мажорных

трезвучий по малым терциям - как цепной.

В наше время

В.А.Цуккерман, развивая эту традицию, в своем докладе на юбилейной конференции,

организованной в Московской консерватории в связи со 100-летнем со дня рождения

Яворского в декабре 1977 года, указывал на "прорастание" ладов

Яворского в рамках мажора и минора и на самостоятельное бытование этих

ладообраэований. Дважды-мажор он усматривал, например, в таких контрастных

проявлениях, как сцена похищения Людмилы, где тритон получает двойное

разрешение (см. пример № 17) и в теме Петрушки Стравинского, где дается

одновременное звучание C-dur и Fis-dur (пример № 18).

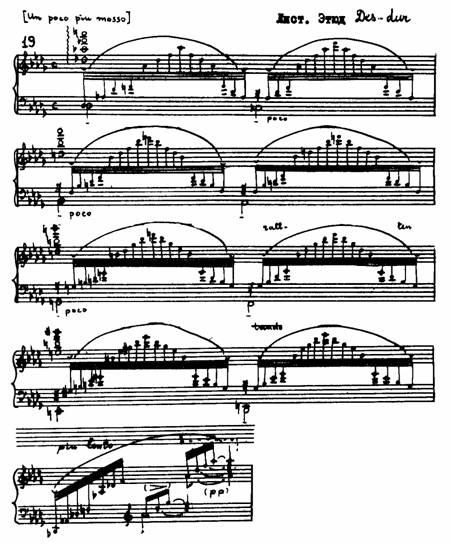

Признаки дважды-цепного

лада, по его мнению, присутствуют в коде этюда Листа Des-dur (тональный

план Des-dur, B-dur, G-dur, E-dur, Des-dur; см. пример

№ 19).

В пьесе Скрябина

"Странность" (соч. 63 № 2), последование двух секундаккордов малого

мажорного с секстой в побочной партии (avec une fausse douceur) создает контуры цепного лада.

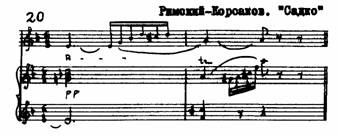

Увеличенный лад

характеризует колоратуры Волховы (разрешении в увеличенное трезвучие, см.

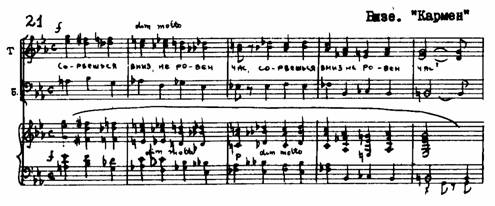

пример № 20), в кульминации хора контрабандистов из "Кармен" (III действие, ц. 9, см. пример № 21).

30

Цуккерман усматривал

уменьшенный лад на фоне минора в плясках Кащеева царства из

"Жар-птицы" Стравинского и "Траурном марше на смерть

Станчинского" Метнера. Общепринятой точкой зрения многих лекционных

теоретических курсов является трактовка "Парусов" Дебюсси как

увеличенного лада, а "Сечи при Керженце" Римского-Корсакова - как

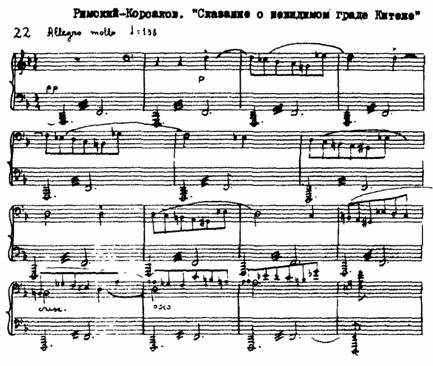

уменьшенного (см. пример № 22).

32

Таким образом,

учениками Яворского, а также музыковедами, на формирование которых его теория

оказала большое воздействие, были найдены примеры, подтверждающие правоту и

жизнеспособность находок исследователя. Это касается и ладозвукорядной организации,

а во многих случаях - и интонационного сопряжения устоев и неустоев. Следует

отметить, что интонационные связи в пределах идентичных звукорядов в

творчестве различных композиторов чрезвычайно индивидуальны и часто далеко

отходят от схем, предложенных Яворским. Наиболее полное соответствие между

теорией Яворского и музыкальной практикой наблюдается в музыке Скрябина,

которого Яворский высоко ценил и называл "девятым валом русской

музыки". "Лады Яворского" по-своему проявились у Шопена, y

Листа, Римского-Корсакова, Дебюсси, Равеля, Мессиана и многих других

композиторов.

Таким образом, теория Яворского

помогла классифицировать многие сложные ладообразования музыки конца XIX -

первой трети XX века. Вместе с тем следует признать, что обоснование звукорядов

этих ладов все еще нуждается в научном подтверждении.

Яворский сумел не

только выйти за пределы мажоро-минорного мышления, но и по-новому подойти к

проблеме гармонической вертикали. В его системе расширено представление о

структуре устоя как исключительно о консонирующем трезвучии (мажора или

минора). Диссонирующие образования часто трактуются им как своеобразные точки

опоры, центры притяжения, то есть тоники. Причем одни и те же, часто

диссонирующие созвучия, в зависимости от контекста выполняют функции в одних

случаях - устоя, в других – неустоя [6].

Подобное явление было

на рубеже веков значительным достижением теоретической мысли и музыкальной

практики. Оно по-разному проявилось в творчестве различных композиторов, а в

зарубежном музыкознании (Э. Лендваи, О. Мессиан) нашло отражение значительно

позже, чем в русском.

Содержание

http://yuri317.narod.ru/lad/javorsky/tipreslowie.htm

-

Титул. Предисловие

http://yuri317.narod.ru/lad/javorsky/psyest.htm

-

Бычков Ю.Н. Психолого-эстетические проблемы теории лада

http://yuri317.narod.ru/lad/javorsky/lady.htm

-

Глядешкина З.И.. Лады Яворского и их проявление в музыкальной практике

http://yuri317.narod.ru/lad/javorsky/construction.htm

-

Глядешкина З.И. Учение о конструкции музыкального произведения

http://yuri317.narod.ru/lad/javorsky/bio.htm

-

Биографическая справка

http://yuri317.narod.ru/lad/javorsky/lit.htm

-

Литература